Si la baisse du taux de fécondité est une réalité indéniable, en France comme dans bon nombre de pays, sa nature a cependant profondément évolué. Là où les années 1970-1980 voyaient les couples choisir délibérément de réduire leur nombre d’enfants, nous assistons aujourd’hui à un changement plus radical : c’est le nombre même de couples qui diminue.

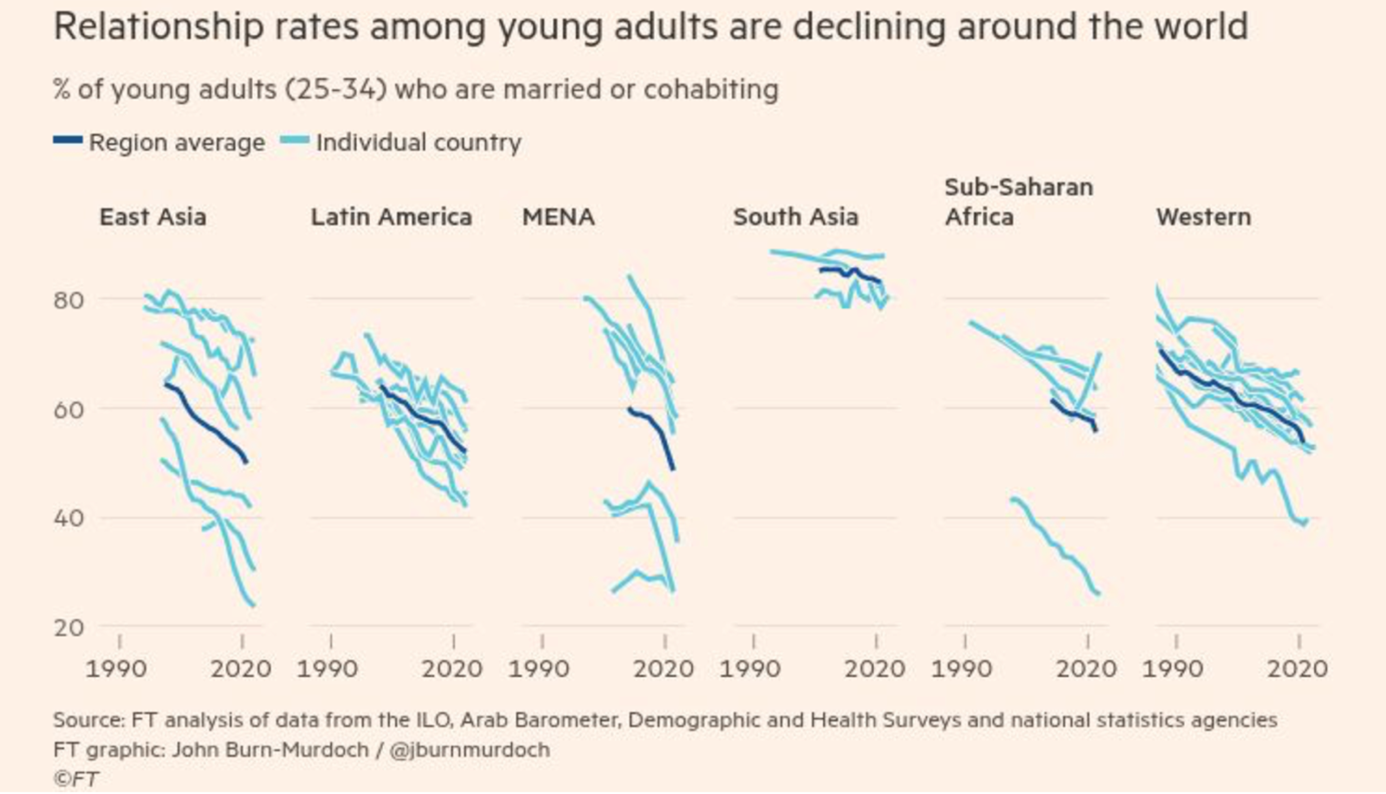

Le Financial Times a récemment fait grand bruit en qualifiant ce phénomène de « relationship recession », statistiques mondiales à la clef, pour objectiver cette réalité qui marque une rupture importante dans les organisations sociales.

Le papier citait aussi quelques exemples emblématiques tels que celui de la Finlande où un couple qui emménage ensemble a désormais plus de chances de se séparer que d’avoir un enfant.

La France ne fait pas exception : selon l’INSEE, la proportion de moins de 30 ans vivant en couple a diminué de 15 points entre 1990 et 2020, passant de 70% à 55%. Un chiffre qui, de surcroit, ne prend en compte ni les célibataires habitant encore chez leurs parents, ni les couples « non-cohabitants » qui, tout en entretenant une relation, choisissent de maintenir des domiciles séparés. Autant de situations qui sont également en augmentation et viennent compléter le tableau d’une transformation profonde des modes de vie et des relations amoureuses et affectives chez les jeunes français qui, dans le même temps, surinvestissent les relations amicales.

Les explications de ce phénomène sont multiples. Au-delà de la numérisation des modes de vie soulignée par le Financial Times, on mentionnera l’impact du contexte économique, l’entrée de plus en plus tardive dans le monde du travail et le coût croissant du logement. Mais aussi, bien entendu, l’individualisation croissante de nos sociétés et l’émancipation des jeunes femmes.

Ces dernières font en effet preuve, dans leurs choix relationnels, d’une exigence accrue que le mouvement #metoo n’a fait qu’accentuer. Une étude de l’INED constate ainsi que, plus elles sont diplômées (et elles le sont de plus en plus), plus elles préfèrent rester célibataires plutôt que de s’engager dans une relation ne correspondant pas à leurs attentes, notamment en termes d’égalité domestique.

Face à cela, on imagine bien que les politiques traditionnelles de « réarmement démographique » ne peuvent que manquer leur objet. Comment encourager la natalité quand la formation même des couples est en question ?

Cette « récession relationnelle » soulève en outre bien des interrogations.

Choix délibéré ou symptôme de contraintes (conscientes ou non) subies ? Émancipation positive des modèles traditionnels ou difficulté croissante à tisser des liens durables ? Pour qui ? Et comment se réinventent les liens affectifs ? Les relations garçons-filles, hommes-femmes ? Comment conjuguer aspirations individuelles et cohésion sociale dans ce nouveau paradigme ? Et quelles formes peuvent prendre les solidarités dans une société où le célibat devient la norme ?

Que l’on s’en désole ou que l’on s’en réjouisse, il s’agit surtout d’accompagner au mieux la société dans ces mutations…

Pour approfondir et anticiper le devenir de toutes ces questions, L’ObSoCo lance une vaste enquête qualitative sur les relations affectives des jeunes Français : souscrivez-y !